A propos de maîtrise de la communication....

Finance, Politique et Presse :

Trinité sans contrôle présidant au destin de la France ?

(Extrait de « Les Hommes du jour », paru en 1911)

Finance, Politique et Presse : c’est cette « admirable Trinité, omnipotente et omnisciente, invisible et toujours présente », sans responsabilité ni contrôle mais modelant le destin de la France qu’entend dénoncer en 1911 un journaliste des Hommes du jour. Prenant l’exemple d’un récent banquet où se côtoyaient pour une raison officiellement anodine les personnages les plus en vue de ces différents milieux, il nous donne à voir l’envers du décor : un monde de marionnettes inféodées aux puissances d’argent

Ah ! ce fut une belle tablée ! s’exclame notre journaliste. A l’hôtel Ritz, le 18 mars, avait lieu un grand banquet. Autour d’une « timbale de homard à l’américaine » et d’une « poularde à la bourgeoise », on pouvait voir groupés tout ce que la Finance, la Politique et la Presse comptent d’hommes influents.

Il y avait là deux anciens présidents du Conseil, Méline [Jules Méline, président du Conseil du 28 avril 1896 au 15 juillet 1898] et Clemenceau [Georges Clemenceau, président du Conseil du 25 octobre 1906 au 20 juillet 1909 ; il le sera de nouveau de 1917 à 1920] ; trois ministres ou anciens ministres, Jean Dupuy [notamment ministre de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie, puis des Travaux Publics], Cochery [Georges Cochery, ministre des Finances d’avril 1896 à juin 1898, puis de juillet 1909 à novembre 1910] et Caillaux [Joseph Caillaux, plusieurs fois ministre des Finances, notamment entre 1906 et 1909 au sein du gouvernement de Georges Clemenceau]. Rouvier et Klotz, empêchés, avaient envoyé des lettres d’affectueux regrets.

George cochery

|

A côté de ces puissances politiques, siégeaient les puissances d’argent, qui sont leur soutien. Toutes étaient là : il y avait la Banque de France, représentée par son gouverneur, M. Pallain ; le Crédit Foncier, représenté par son chef, M. Morel. La Compagnie des agents de change avait envoyé son syndic, l’aristocratique M. Milon d’Ailly de Verneuil.

A côté de ces puissances politiques, siégeaient les puissances d’argent, qui sont leur soutien. Toutes étaient là : il y avait la Banque de France, représentée par son gouverneur, M. Pallain ; le Crédit Foncier, représenté par son chef, M. Morel. La Compagnie des agents de change avait envoyé son syndic, l’aristocratique M. Milon d’Ailly de Verneuil.

Puis venait le groupe compact de nos grands établissements de crédit : le Crédit Lyonnais, avec son directeur, M. Bonzon (le frère de notre sympathique avocat Maximum) ; la Société Générale, avec M. Minvielle ; la Banque de Paris et des Pays-Bas, représentée par M. Moret. Et c’étaient encore M. Barbé, de l’Union Parisienne ; de Lapisse, du Crédit Mobilier, et Jacques de Gunzbourg, de la Banque Rouvier, sans compter Bénard, président du Métropolitain, etc., etc.

Enfin, dans un troisième groupe, on voyait figurer tout ce qui compte dans la presse économique et politique. Autour du vénérable doyen, M. Neymarck, du Rentier, se pressaient M. Jean Dupuy, du Petit Parisien ; M. Paul Strauss, président de l’Association des Journalistes républicains ; M. Mandiez, du Temps ; Laffon, du Matin ; Mayer, de l’Agence Fournier ; Chavenon, de l’Information...

Enfin, pour que rien ne manquât à cette petite fête de la politique et de la finance, on avait fait venir, pour la présider, rien moins qu’un ancien président de la République, M. Emile Loubet. On pense bien que ces hauts personnages ne s’étaient pas réunis pour le simple plaisir de manger ensemble des « oeufs à la d’Orléans » arrosés d’un Corton 1888. En réalité, ces chefs de la Banque et du Parlement étaient venus saluer le maître du Quatrième Pouvoir, le régent de l’opinion publique en France, le roi de la presse, M. Edmond Théry.

Peut-être ce nom ne vous dit-il rien ? Vous le chercheriez en vain au bas des colonnes du Petit Journal ou du Matin. Comme tous les rois d’à présent, ce grand-maître est modeste et cache sa royauté. Le temps n’est plus où les souverains ne sortaient qu’en manteau de cour et carrosse à quatre chevaux. Les potentats d’à présent sont plus discrets ; ils se promènent en veston et chapeau mou ; toute leur ambition est de se confondre avec les simples citoyens. Ils se sont aperçu que les peuples sont devenus méfiants ; ils se cachent donc sous des noms modestes, et leur puissance, pour être occulte, n’en est que plus forte.

C’est pourquoi M. Théry, grand-maître du journalisme, n’écrit pas dans les journaux. Il a pour tout organe une petite revue : L’Economiste Européen, simple cahier où sont notés chaque semaine les bilans de toutes les banques d’émission du monde entier, la situation du marché monétaire, et des études financières sur les différents pays d’Europe. Modeste publication, pleine de chiffres, parfaitement impénétrable pour les non-initiés et que seuls lisent un millier de boursiers et de gens d’affaires.

Ce journal, fondé par M. Edmond Théry, il y a vingt ans, arrivait, la semaine dernière, à son millième numéro ; et c’est sous prétexte de fêter ce millième numéro que s’étaient assemblés tous les directeurs des grandes banques, cinq ministres, deux anciens présidents du Conseil et un ancien président de la République. On devine aisément que, si M. Théry n’était que le directeur de cette petite revue, un simple économiste, chef de l’école protectionniste, tant de hauts personnages ne se seraient pas dérangés.

Edmond Thery  |

Mais M. Edmond Théry possède un titre qui, pour être soigneusement dissimulé, n’en est que plus important : il est le chef des courtiers de la Haute Banque, l’homme qui dispose des fonds de publicité, et qui par là tient la presse et gouverne l’opinion publique en France. S’agit-il, par exemple, de lancer un emprunt russe ? Le Crédit Lyonnais, le Comptoir d’Escompte, la Société Générale se sont engagés à puiser 1 200 millions dans le portefeuille de nos rentiers pour les prêter au tsar.

Supposez qu’à ce moment le Petit Parisien, le Temps ou le Matin s’avisent de déclarer que le budget russe est un trompe-l’œil, que ses excédents sont fictifs, que les paysans affamés plient sous le poids des impôts, que les ressources de l’État servent à entretenir les luxueuses folies des grands ducs, que la Douma est réduite au silence, le Conseil d’Empire en révolte contre le ministre, que l’Empereur, faible et sans volonté devant les cabales de la cour, renverse le matin un ministre qu’il rétablit le soir, et qu’ainsi ce grand empire, s’endettant sans cesse, marche vers sa ruine...

Aussitôt, les petits rentiers français, au lieu de souscrire de nouveaux titres russes, vendent ceux qu’ils possèdent. Le Crédit Lyonnais est obligé de les racheter, son capital et ses réserves y passent, et le voilà à la merci d’une panique. Heureusement, M. Edmond Théry est là, qui veille. A chaque émission, les banques lui remettent une somme proportionnée à l’importance de l’opération (50 millions pour le dernier emprunt russe).

Alors, de toute part, les directeurs de journaux accourent vers lui. Il n’achète pas leur silence ! Non ! Cela ne serait pas correct ; et d’ailleurs, ces messieurs sont des hommes honorables. Il passe simplement avec eux des contrats de publicité. Dix mille francs à celui-ci pour insérer dix lignes d’annonce sur l’emprunt à sa sixième page ; vingt mille à cet autre ; cent mille à ce grand journal et cent francs à cette « feuille de chou ». Chacun reçoit sa part, proportionnelle à son tirage, et à la puissance de placement de sa clientèle.

Naturellement, ce n’est pas sur ces annonces, d’ailleurs très discrètes, que comptent les Banques pour écouler leurs titres ; elles ont pour cela leurs guichets, leurs agents et leurs démarcheurs. Mais il va de soi que le journal, qui a un contrat de publicité pour un emprunt russe ou argentin, ne dira pas de mal de la Russie ou de l’Argentine pendant toute la durée de l’émission. Sans cela, il se verrait impitoyablement rayé de la liste pour les emprunts futurs, et perdrait de ce fait des sommes considérables.

Voilà comment, grâce à M. Edmond Théry, la presse française est toujours favorables aux opérations de la Haute Banque.

Mais l’action de ce grand homme ne s’exerce pas seulement dans le domaine financier ; sa sollicitude s’étend même aux questions politiques et sociales. On se rappelle l’histoire de l’impôt sur le revenu. Depuis 1869 le parti républicain l’avait promis au peuple ; aux élections de 1906, un grand nombre de candidats l’avaient inscrit à leur programme. Les électeurs l’avaient approuvé à une forte majorité. La Chambre n’avait plus qu’à le voter.

Malheureusement il y avait dans le projet Caillaux un petit article qui, pour établir la fortune de chacun, obligeait les grandes banques à montrer leurs livres aux agents du fisc. Or les banques ne trouvèrent pas cela de leur goût : sur toutes les opérations qui se font par leur intermédiaire elles font payer à leur client l’impôt exigé par la loi ; mais elles n’en versent qu’une faible partie dans les caisses du Trésor. Il en résulte pour elles de sérieux profits. Mais si désormais les agents du fisc sont astreints à vérifier les comptes, tout ce bénéfice illicite sera perdu !

Aussitôt, comme sur un mot d’ordre, toute la grande presse se met à attaquer le projet Caillaux ; on crie à l’inquisition ; on épouvante les commerçants, les petits rentiers ; et l’on fait un tel tapage que le Parlement intimidé hésite, et que, dans le pays même, les électeurs qui avaient réclamé cette réforme, ont fini par s’en désintéresser.

Jean Dupuy  |

Cependant aujourd’hui le projet revient sur l’eau. M. Caillaux est de nouveau ministre. Mais dans l’intervalle, il est devenu président du Crédit Foncier Egyptien (250 000 francs par an), président du Crédit Foncier Argentin (200 000 francs par an), du Banco del Rio de la Plata (225 000 francs par an). Du coup il s’est réconcilié avec la Haute Banque ; dans son nouveau projet, il annonce qu’il tiendra compte de tous les intérêts, et même « des préjugés ». Le 18 mars, au banquet de l’hôtel Ritz, parmi tant de banquiers, de journalistes et d’hommes politiques qui venaient apporter à M. Edmond Théry l’expression de leur reconnaissance et de leur dévouement, au premier rang, à gauche du président, figurait M. Caillaux, ministre des finances, ancien adversaire, réconcilié.

C’est là précisément le grand charme de la publicité financière qu’elle atténue instantanément toutes les divergences de doctrine, efface toutes les haines de parti, et réunit en une parfaite communion les plus farouches adversaires. Quel spectacle que celui de cette table de banquet où l’on voyait assis côte à côte M. Méline et M. Clemenceau, M. Manchez et M. Caillaux ! Et comme on savoure la joyeuse ironie de ces paroles prononcées à la fin du banquet par le président Neymarck :

« Vous le voyez, Messieurs, la presse économique et financière a du bon : elle met tout le monde d’accord, elle réunit autour d’elle, sans distinction d’opinions et de doctrines les représentants les plus autorisés du monde politique et financier et de la presse. »

C’est bien vrai : tous les partis se disputent la conquête du pouvoir. Mais tous se trouvent unis pour servir les desseins de la finance. Et M. Théry, qui distribue la manne nourricière, ne connaît point d’ennuis. Impassible comme Dieu, et juste comme lui, il plane au-dessus des orages de la politique, versant avec une belle impartialité ses bienfaits sur ceux de la droite comme sur ceux de la gauche. Il subventionne le Gaulois, soutient l’Action, et versa pendant deux ans, on le sait, 19 000 francs par an dans les caisses de l’Humanité. Tant il est supérieur aux programmes et aux partis !

Mais aussi sa puissance est extrême. Pareil au dieu des Vents de l’Enéide, il fait un signe, et de toutes les outres de la presse sort une effroyable tempête qui soulève au loin les vagues de l’opinion et jette le désarroi dans le pays. Puis il fait un autre signe ; aussitôt les vents se taisent, les flots se calment, et le ciel apparaît serein aux mortels revivifiés.

Telle est la puissance magique de M. Edmond Théry. Placé, comme au banquet du 18 mars, entre Bonzon, le financier, et Caillaux, le démocrate, il est le trait d’union qui joint le Parlement et la Haute Banque, accorde par la force suprême de l’or la Presse et la Finance, et plie l’opinion républicaine aux secrets desseins du Crédit Lyonnais. Admirable Trinité, omnipotente et omnisciente, invisible et toujours présente, et qui, de l’hôtel Ritz où elle festive, dispose, sans responsabilité et sans contrôle, des destinées de la France

/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_696b07_entete-blog-2024-v-4.PNG)

/image%2F1485363%2F20160418%2Fob_1651ec_p1101288-p-b-p-125x150.jpg)

/image%2F1485363%2F20210117%2Fob_bde520_boite-a-lettre-b.PNG)

/image%2F1485363%2F20230105%2Fob_8a30ff_stade-matmut-atlantique.jpg)

/image%2F1485363%2F20161113%2Fob_b881f5_pb125595.JPG)

/image%2F1485363%2F20150829%2Fob_748ffa_p8247458.JPG)

/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FArtiste-de-rue%2FP8076340.mtjpg.jpg)

/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FSarlat-.Cite-Medievale%2FSarlat-00.jpg)

/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FLes-Jardins-de-Marqueyssac.24220%2FP1260780.JPG)

/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FCriterium-.Castillon.2014%2FCriterium-.Castillon.2014-0564.R.00JPG.jpg)

/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_1526dd_414482270-1731430877356182-91002473594.jpg)

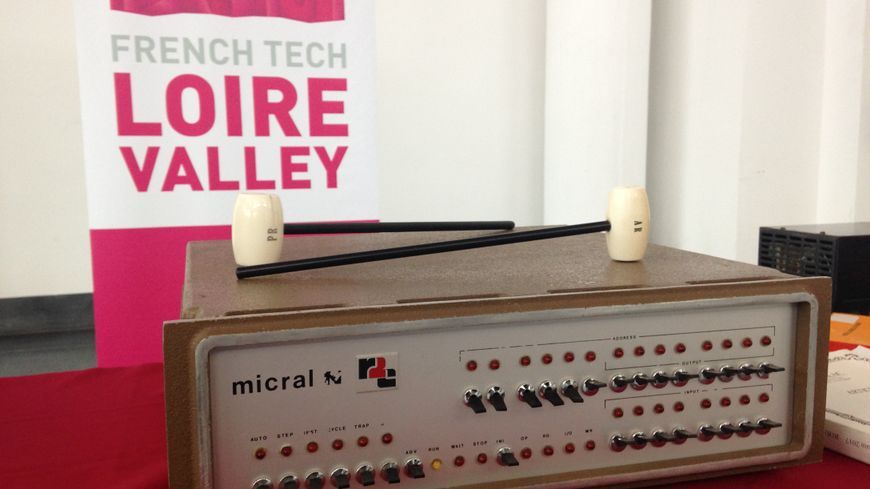

A l'époque, c'est pour répondre à un appel de l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) que le Micral N voit le jour. "Ils voulaient un ordinateur plus petit et moins cher que ceux qui existaient pour calculer l'évapotranspiration," raconte Roma Maireau, étudiante en Histoire de l'art à la Fac de Tours, qui s'est penchée sur l'histoire de cet ordinateur. En tout, plus de 90.000 exemplaires se vendent au prix de 8.500 francs (environ 7.000 euros actuels) dans les années 70. En difficulté financière, RE2 est ensuite racheté en 1978 par Honeywell Bull, une entreprise américaine, qui peu à peu, se désintéresse du concept pour se concentrer sur des gros calculateurs. Le Micral disparaît.

A l'époque, c'est pour répondre à un appel de l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) que le Micral N voit le jour. "Ils voulaient un ordinateur plus petit et moins cher que ceux qui existaient pour calculer l'évapotranspiration," raconte Roma Maireau, étudiante en Histoire de l'art à la Fac de Tours, qui s'est penchée sur l'histoire de cet ordinateur. En tout, plus de 90.000 exemplaires se vendent au prix de 8.500 francs (environ 7.000 euros actuels) dans les années 70. En difficulté financière, RE2 est ensuite racheté en 1978 par Honeywell Bull, une entreprise américaine, qui peu à peu, se désintéresse du concept pour se concentrer sur des gros calculateurs. Le Micral disparaît. Aujourd'hui, il en reste cinq exemplaires connus dans le monde, dont celui qui sera mis aux enchères au Château d'Artigny, près de Tours. "Cet ordinateur appartient à un ancien ingénieur de R2E, qui possède plus de 200 ordinateurs chez lui. J'ai l'habitude de vendre des statues, des tableaux, là un ordinateur, c'est une grande première pour moi," révèle Aymeric Rouaillac, commissaire-priseur, qui sera en charge de la vente le 11 juin. Mise à prix prévue : 20.000 euros.

Aujourd'hui, il en reste cinq exemplaires connus dans le monde, dont celui qui sera mis aux enchères au Château d'Artigny, près de Tours. "Cet ordinateur appartient à un ancien ingénieur de R2E, qui possède plus de 200 ordinateurs chez lui. J'ai l'habitude de vendre des statues, des tableaux, là un ordinateur, c'est une grande première pour moi," révèle Aymeric Rouaillac, commissaire-priseur, qui sera en charge de la vente le 11 juin. Mise à prix prévue : 20.000 euros.

Cette explication peut s’appeler un fagot, car elle repose sur un fait moins ancien que la locution, laquelle est venue tout simplement d’une allusion à la mauvaise foi des marchands de bois, qui comptent les fagots qu’ils vendent de manière à tromper sur la quantité ou sur la qualité.

Cette explication peut s’appeler un fagot, car elle repose sur un fait moins ancien que la locution, laquelle est venue tout simplement d’une allusion à la mauvaise foi des marchands de bois, qui comptent les fagots qu’ils vendent de manière à tromper sur la quantité ou sur la qualité.

de mai une véritable rancune. Ils l’appelaient un mois néfaste et recommandaient de ne rien entreprendre durant cette époque de l’année. Ils refusaient même de se marier en mai, et Horace a consacré cette superstition dans ses vers : « Les flammes de l’hymen qui s’allumeront pendant le mois de mai, a-t-il dit, se changeront bientôt en torches funèbres. » Ce préjugé n’avait pas encore complètement disparu au début du XXe siècle, les statistiques de l’état civil montrant que les mariages étaient infiniment plus nombreux en avril et en juin qu’en mai.

de mai une véritable rancune. Ils l’appelaient un mois néfaste et recommandaient de ne rien entreprendre durant cette époque de l’année. Ils refusaient même de se marier en mai, et Horace a consacré cette superstition dans ses vers : « Les flammes de l’hymen qui s’allumeront pendant le mois de mai, a-t-il dit, se changeront bientôt en torches funèbres. » Ce préjugé n’avait pas encore complètement disparu au début du XXe siècle, les statistiques de l’état civil montrant que les mariages étaient infiniment plus nombreux en avril et en juin qu’en mai.