Fête du lièvre et des noix

à Hazebrouck (Nord)

(D’après « Le Beffroi », paru en 1920)

Tous les ans, depuis la fondation de la ville d’Hazebrouck, de la halle, qui occupait l’emplacement actuel de l’Hôtel de Ville, on lâchait un lièvre que les meilleurs jouteurs des communes d’alentour, rangés devant les maisonnettes en torchis qui bordaient la place, se disputaient à l’envi au milieu des rires, des jurons et des plaintes. Supprimée au XVIe siècle en raison des désordres qu’elle engendrait, elle réapparaît sous forme d’une pittoresque distribution de noix passant pour guérir les maux de dents.

Quand la lutte organisée pour la Fête du lièvre était terminée, c’est-à-dire quand quelqu’un avait été assez heureux pour s’emparer du lièvre, le bailli et les échevins décernaient au vainqueur un prix, dont l’histoire ne nous a pas rapporté l’importance. Quoi qu’il en soit, cette petite formalité n’allait pas sans susciter des jalousies et des colères, à tel point que souvent la lutte reprenait de plus belle après l’attribution du prix et qu’elle ne se terminait pas sans grands dommages pour les belligérants.

L’animosité qui résultait de ces luttes devint si inquiétante que les échevins décidèrent vers 1539 de supprimer la fête. Elle ne le fut qu’un temps, car la réjouissance du lièvre den haeze Feste était remplacée quelque temps plus tard par d’abondantes distributions de noix, faites sur les marchés. On les jetait à profusion au populaire, qui se les disputait d’autant plus avidement que, suivant certains préjugés qui avaient cours jusque parmi la bourgeoisie, elles étaient douées de cette propriété curieuse de guérir les maux de dents.

Hazebrouck. Vue panoramique vers l’Hôtel de Ville

Chacun se battait pour les prendre et recevait sans récriminer les horions et les coups qui sans nul doute tombaient aussi serrés que les fruits tant convoités. Quand la récolte était jugée suffisante ou encore lorsque la pluie des coups paraissait par trop abondante, on s’en allait croquer les noix à l’estaminet le plus proche, où l’on parlait haut et buvait ferme jusqu’à l’heure où le veilleur, perché au haut du beffroi, lançait à la ronde, en la modulant étrangement, cette phrase que tout bon Hazebrouckois se répétait dévotement en verrouillant ses portes :

|

La cloche a sonné douze heures, |

D’où venait cette coutume de distribuer des noix, qui devait traverser les siècles et venir jusqu’à nous après avoir définitivement enterré la fête du Lièvre ? Elle serait due au refus de l’octroi d’une foire par le seigneur féodal d’Hazebrouck.

Jadis Hazebrouck avait peu de foires et cela nuisait au commerce, à la gaieté de la ville. Les magistrats d’alors s’adressèrent au seigneur féodal pour obtenir l’établissement d’une nouvelle foire le lundi de la Mi-Carême. Le seigneur refusa. Pour se venger, le chef des échevins imagina de faire courir dans les rues de la ville un mannequin représentant ce seigneur, attaché sur un cheval avec un domestique qui jetait des noix à la foule.

Celle-ci, par dérision, criait Noël, pour remercier son seigneur de ses largesses. Attirée par ce spectacle, toute la population voisine accourut à Hazebrouck le lundi de la Mi-Carême et ainsi les habitants virent désormais leur désir réalisé ; car cette fête procura à la ville plus d’avantages encore qu’une foire ou qu’un marché (1515).

L’inventaire des archives communales antérieures à 1790 nous fait connaître qu’en 1573 un certain Chrétien Tousart reçut trois livres et dix-sept sols pour vingt-cinq cents de noix « qui ont été jetés le jour du marché de demi-Carême ». En 1585, Etienne Flahault reçut onze livres quinze sols « pour ce que le bailli et les échevins avaient dépensé chez lui le jour de la Mi-Carême pour jeter des noix d’après l’ancienne coutume ».

En 1602 arriva un événement qui, s’il ne fut pas l’origine de la fête, lui rendit-son actualité en lui fournissant un nouveau prétexte. Voici l’histoire. Il était une fois un immense noyer, non loin de la propriété des Trois Tilleuls. Ce noyer surmontait un tertre situé lui-même sur la ligne de partage du territoire de la ville d’Hazebrouck d’avec les domaines du comte de Flêtre. Il n’était jamais venu à l’idée des autorités de l’un ni de l’autre pays de revendiquer la propriété du cet arbre. Chacune le considérait comme sien et faisait prendre chaque année quelques-uns de ses fruits, qui, disait la chronique, étaient doués de cette propriété merveilleuse de guérir les maux de dents. Le restant était pris par les manants et les bourgeois de la contrée qui se les disputaient sans fausse honte et recevaient non sans broncher les injures et les coups qui étaient ce que l’on récoltait de plus clair au cours de ces luttes homériques.

Or, il advint qu’un jour, le moment de la récolte arrivé, les envoyés du comte de Flêtre arrivèrent aux Trois Tilleuls, tandis que les représentants de la ville d’Hazebrouck besognaient déjà sous le fameux noyer. Deux manants tendaient sous l’arbre une aune de cette toile des Flandres qui, avec celle d’Ypres, se disputait, pour la finesse, les marchés de toute l’Europe, tandis qu’un troisième niché dans les branches détachait les noix qui tombaient drues.

D’abord ébaubis, les envoyés du comte de Flêtre firent la grimace. D’un commun accord, ils décidèrent de faire des représentations à leurs voisins et de porter la question à leur seigneur et maître, au cas où ces derniers refuseraient de leur donner satisfaction. Celui à qui, en raison de son âge et de sa distinction, avait été confiée la direction de l’escorte, s’avança alors vers ceux d’Hazebrouck et poliment leur demanda de faire descendre de suite le manant, qui se trouvait juché sur le faîte de l’arbre, de le fustiger publiquement à cet endroit même, et d’adresser dans les deux jours qui suivraient la chute du soleil un message d’excuse au très noble et très puissant seigneur, comte de Flêtre, légitime possesseur du noyer.

Les envoyés de la ville d’Hazebrouck eurent un éclat de rire qui ne manqua pas de désarçonner quelque peu les réclamants. « Allez dire à votre seigneur et maître, dit l’un, que nous sommes ici chez nous et que s’il prenait fantaisie à quelqu’un d’entre vous de revendiquer de nouveau la propriété de ce noyer, il pourrait bien faire connaissance avec nos arbalètes. » Les rires redoublèrent à la grande confusion des envoyés du comte de Flêtre qui, indignés et morfondus qu’on eut pu méconnaître l’autorité de leur maître se replièrent aussitôt sur l’intérieur de leurs domaines, non sans avoir menacé à voix basse ceux d’Hazebrouck d’un châtiment exemplaire.

Cette histoire avait déjà parcouru la moitié du pays, quand le bailli et les échevins d’Hazebrouck décidèrent de porter la question devant les tribunaux. En ce temps-là, la justice n’était ni lente, ni coûteuse, ni surtout gangrenée. L’instruction de notre affaire fut menée rondement et le jugement rendu sans aucune remise.

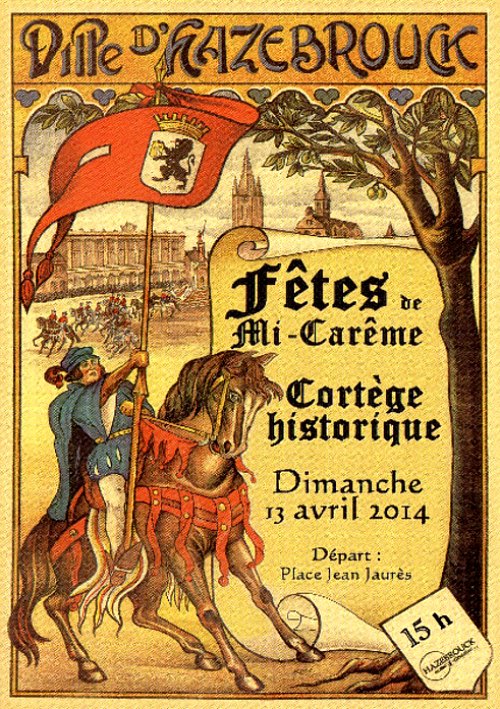

Hazebrouck. Fêtes de Mi-Carême 2014 de la ville

Malheureusement pour la ville d’Hazebrouck, les tribunaux donnèrent gain de cause au comte de Flêtre. Les Hazebrouckois résolurent derechef de se venger ; ils décidèrent que le mannequin promené chaque année à travers la ville, représenterait désormais le comte de Flêtre ; et depuis lors, l’infortuné seigneur fut représenté par un affreux personnage, coiffé d’un chapeau relevé sur le devant, affublé d’un frac en drap vert avec longues et larges basques, d’un gibet blanc et de bottes à revers jaunes ; le personnage était attaché au dos d’un valet qui chevauchait ayant devant lui un double panier rempli de noix dans lequel il puisait. Le cortège qui lui faisait suite parcourait toutes les rues de la ville.

Le défilé terminé, le peuple s’amassait sur la place et dansait en rond, autour du mannequin dont on avait fait un feu de joie. En 1782, la distribution de noix disparut, avec la pacifique promenade du « Comte de Demi-Carême ». Pendant 10 ans, les Hazebrouckois sont privés de leur réjouissance traditionnelle. Mais sous la Révolution on décida de la remettre en vigueur, naturellement adaptée à l’ « esprit nouveau ». Le 18 novembre 1792, le maire, les officiers municipaux et notables réunis en Conseil Général décident « que pour ne plus donner un nom d’ancien esclavage ou de féodalité à cette fête, elle sera dès à présent dénommée La Fête des Sans-Culottes, et le bonnet de la liberté sera arboré en signe de cette liberté conquise. »

Le Comte de Demi-Carême reparut donc pour être brûlé plus vif que jamais en place publique, après sa distribution de noix. La Fête prit sous la Restauration une ampleur considérable grâce à l’adjonction de plusieurs chars et de groupes de figurants de plus en plus nombreux. Sous le règne des Bourbons le feu de joie disparut, mais chose curieuse le mannequin du comte Mi-Carême se promenait toujours par les rues au dos d’un valet de ville, accoutré de la pittoresque et originale façon que l’on sait.

/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_696b07_entete-blog-2024-v-4.PNG)

/image%2F1485363%2F20160418%2Fob_1651ec_p1101288-p-b-p-125x150.jpg)

/image%2F1485363%2F20210117%2Fob_bde520_boite-a-lettre-b.PNG)

/image%2F1485363%2F20230105%2Fob_8a30ff_stade-matmut-atlantique.jpg)

/image%2F1485363%2F20161113%2Fob_b881f5_pb125595.JPG)

/image%2F1485363%2F20150829%2Fob_748ffa_p8247458.JPG)

/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FArtiste-de-rue%2FP8076340.mtjpg.jpg)

/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FSarlat-.Cite-Medievale%2FSarlat-00.jpg)

/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FLes-Jardins-de-Marqueyssac.24220%2FP1260780.JPG)

/idata%2F4168251%2FBillets-.2014%2FCriterium-.Castillon.2014%2FCriterium-.Castillon.2014-0564.R.00JPG.jpg)

/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_1526dd_414482270-1731430877356182-91002473594.jpg)